Introduction : Le grand malentendu

Le sujet de « l’archéologie biblique » est l’un de ceux qui suscitent le plus de débats passionnés dans les échanges entre Bible et science. Parce qu’il touche au fondement matériel de nos récits fondateurs, il est souvent une source majeure de confusion, tant pour le grand public que pour les croyants. Cette perplexité est nourrie par une tension constante entre le désir légitime de certitude historique et la complexité réelle des découvertes de terrain, rendant le dialogue parfois difficile entre la foi et la rigueur académique.

En effet, qui n’a jamais été confronté à des gros titres de presse contradictoires, même dans nos médias les plus sérieux ? On voit régulièrement défiler des annonces sensationnelles comme « des fouilles récentes ont enfin révélé les murs de Jéricho » ou « on a retrouvé les roues des chars de Pharaon dans la Mer Rouge », promettant une preuve irréfutable du texte biblique. Puis, tout à l’inverse, des affirmations tout aussi péremptoires : « l’Exode n’a jamais eu lieu » ou « l’archéologie a définitivement enterré la Bible ». Ce climat de « guerre des preuves » occulte pourtant la réalité beaucoup plus riche et complexe du travail de terrain.

Pour bien lire la Bible aujourd’hui, faut comprendre que la science, comme nous le verrons, a changé de paradigme : elle ne cherche plus la « preuve » matérielle qui viendrait clore le débat, mais le « contexte » historique et culturel qui permet de l’éclairer.

C’est dans cette perspective que nous inaugurons cette série d’articles consacrés au dialogue entre l’archéologie et les textes bibliques. À travers ce parcours, Notre objectif est de mettre à la disposition du grand public et des membres des Églises une synthèse approfondie du travail des universitaires dans ce domaine, tout en mettant en lumière les liens complexes qui existent entre l’archéologie et l’exégèse biblique. Nous explorerons comment l’archéologie moderne, loin de fragiliser les Écritures, nous offre une compréhension renouvelée de l’Incarnation de Dieu dans l’histoire humaine.

Voici le programme de ce premier volet pour nous aider à poser les bases de cette réflexion :

- Nous retracerons d’abord la mutation historique de l’« archéologie biblique » vers une science autonome du Levant.

- Nous décrypterons ensuite le paysage complexe des trois écoles de pensée actuelles

- Enfin, nous verrons pourquoi ce changement de regard n’est pas une menace, mais une opportunité spirituelle pour approfondir notre foi.

I. L’Histoire d’une rupture : De « La Bible a raison » à « L’Archéologie du Levant »

Pendant la majeure partie du XXe siècle, l’archéologie de cette région était vue comme la « servante » de l’exégèse biblique. Cette discipline n’est pourtant pas née d’une pure curiosité académique, mais d’une véritable soif de redécouvrir la « Terre Sainte » à une époque où le Moyen-Orient s’ouvrait aux puissances occidentales (ouverture des consulats européens et américain à Jérusalem).

Les racines de l’exploration (XIXe siècle)

C’est ainsi que dès le milieu du XIXe siècle, alors que la Palestine est encore sous domination ottomane, les premières explorations se fixent un objectif clair : l’illustration et la défense du texte biblique. Les premières fouilles sont souvent menées par des pasteurs, des missionnaires, des biblistes ou des ingénieurs, militaires . En 1863, le Français Félicien de Saulcy croit identifier les tombes des rois d’Israël à Jérusalem. C’est le début d’une ére où l’on fouille les sites mentionnés dans l’Écriture (Jéricho, Samarie, Megiddo) avec une ferveur quasi religieuse. Les institutions créées à cette époque ne s’en cachent pas : le Palestine Exploration Fund britannique (1865) vise explicitement « l’illustration biblique », tandis que son pendant américain (1870) y ajoute la mission de « défense de la Bible ».

Ce besoin de « défense » s’explique par le contexte intellectuel de l’époque. Face à la montée de la « haute critique » européenne qui remet en question l’ancienneté et l’historicité des textes, l’archéologie est perçue comme l’arme providentielle. Comme l’écrit William Dever[1], l’archéologie devait apporter la « lumière » là où la critique textuelle semait le doute. On trouve dans la littérature de l’époque des déclarations pleines d’une confiance absolue, affirmant que « chaque découverte vient confirmer l’Écriture et confondre ses ennemis ».

L’Âge d’Or du Concordisme (1920-1960)

Cet héritage, à la fois fervent et combatif, trouve son prolongement et une nouvelle rigueur scientifique avec la figure légendaire de William F. Albright. S’il n’est pas un fondamentaliste au sens strict (il acceptait les méthodes de la critique textuelle et n’adhérait pas au littéralisme dogmatique de certains mouvements de son époque), il héritait cependant de cette volonté de démontrer l’historicité des grands récits : les Patriarches, l’Exode ou la conquête de Canaan. Albright était un savant rigoureux qui utilisait la typologie de la poterie et la stratigraphie pour dater les sites. Son objectif était de prouver que la Bible s’ancrait dans une réalité historique tangible, convaincu que l’archéologie finirait par valider ces récits. On partait alors avec la Bible dans une main et la truelle dans l’autre, avec la certitude que le sol finirait par donner raison au texte dans ses moindres détails. C’était l’ère de l’archéologie triomphante, résumée par le célèbre titre de Werner Keller : La Bible a raison[2].

La Crise de Méthode et le changement sémantique (Années 1970-1980)

Cependant, un problème logique a fini par émerger : si l’archéologie ne sert qu’à illustrer ce qu’on sait déjà par la Bible, peut-elle encore être considérée comme une science à part entière ? En ne cherchant que ce qui confirme nos croyances, le risque est grand de tomber dans un « biais de confirmation ».

C’est précisément pour s’extraire de cette impasse que le monde universitaire a opéré un virage décisif. Le signe le plus visible de cette mutation est la disparition progressive du terme « Archéologie biblique » dans les facultés laïques, au profit d’appellations comme « Archéologie du Levant » ou « Archéologie syro-palestinienne ». Loin d’être un complot contre la foi, cet ajustement sémantique traduit une nouvelle exigence de rigueur et une volonté d’autonomie scientifique : il s’agit d’étudier la culture matérielle pour elle-même avant de la confronter aux textes. Comme le souligne Matthieu Richelle :

En un mot, il est déraisonnable de faire de l’archéologie une simple servante de notre intérêt pour la Bible. Pour prendre une comparaison, cette approche ressemble à l’attitude de certains touristes qui visitent des pays uniquement pour prendre en photos quelques monuments célèbres, sans prêter attention à la vie réelle des habitants et à l’ensemble de la culture environnante [3].

Matthieu Richelle, La bible et l’archéologie, p. 88.

Richelle souligne le fait que l’archéologie ne peut être l’esclave de l’exégèse car elle possède ses propres méthodes, ses propres limites, et elle traite des données (la culture matérielle) qui sont de nature différente des données textuelle.

Le Nouveau Paradigme : De la preuve au contexte

Pour devenir une science autonome, l’archéologie a dû opérer un véritable « divorce » méthodologique. William Dever, l’un des archéologues les plus influents du domaine, explique ce basculement nécessaire pour la crédibilité de la discipline :

Les textes bibliques sont toujours considérés comme importants, mais seulement lorsqu’ils sont évalués séparément et de manière critique, et même alors uniquement comme sources secondaires pour l’archéologie et l’historiographie[4].

William Dever, Has Archaeology Buried the Bible? p. 11.

Comme Dever le décrit, l’archéologie syro-palestinienne est enfin devenue une discipline autonome, avec ses propres méthodes et ses propres objectifs, et non plus simplement une note de bas de page à l’histoire biblique. Désormais, l’archéologie ne cherche plus à « prouver » la Bible au sens juridique comme un magistrat au tribunal, mais elle redonne vie au monde dans lequel elle est née. Elle nous dit comment on vivait, comment on cuisinait, comment on priait au temps d’Isaïe ou de Josias.

II. La guerre des interprétations : Minimalistes, Maximalistes et le « Juste Milieu »

Cette autonomie de l’archéologie a donné naissance à des interprétations divergentes. Pour le lecteur, il est crucial de savoir identifier les différents courants et de comprendre comment sont analysés les résultats du terrain.

1. Les « Minimalistes » (Le Scepticisme Radical)

Ce courant, souvent appelé « l’École de Copenhague » (représenté par Philip Davies ou Thomas Thompson), a surgi dans les années 90. Leur thèse est radicale : la Bible hébraïque (l’Ancien Testament des chrétiens), est une construction littéraire et idéologique très tardive, datant de l’époque hellénistique (IIIe-Ier siècles av. J.-C.). Pour eux, il n’y a aucun lien entre le récit biblique et l’histoire réelle de la région, la Bible n’a aucune valeur historique sérieuse, Bien que très bruyant médiatiquement pour son aspect provocateur, ce courant est aujourd’hui jugé excessif par la majorité des universitaires, car il ignore de nombreuses preuves de l’ancienneté de certains textes et coutumes.

2. Les « Maximalistes » (De l’apologétique à la recherche sérieuse)

De manière générale, le maximalisme désigne une approche qui accorde un crédit a priori important au texte biblique en le considérant comme une source historique fiable, à confirmer par l’archéologie. Toutefois, cette étiquette est souvent mal comprise car sa définition a radicalement évolué au cours des quarante dernières années.

- À l’origine (l’époque d’Albright) : Être maximaliste signifiait défendre une historicité littérale quasi totale du texte. Dans cette perspective héritée du XIXe siècle, l’archéologie avait pour mission de confirmer chaque détail du récit, perçu comme un rapport factuel d’événements passés.

- Aujourd’hui : Le maximalisme académique (porté par des chercheurs comme James Hoffmeier ou Kenneth Kitchen) est devenu bien plus nuancé. Ces chercheurs ne nient pas les apports de la « critique moderne » (l’étude scientifique de la manière dont les textes ont été écrits et transmis) ni ce que l’on appelle les « silences du terrain », c’est-à-dire les situations où l’archéologie ne trouve aucune trace là où le récit biblique décrit un événement important. Leur démarche ne consiste plus à chercher la « preuve » d’un miracle, mais à utiliser l’archéologie pour démontrer la vraisemblance et la cohérence culturelle des récits dans leur contexte proche-oriental.

Un exemple d’approche confessionnelle : L’organisation ABR et la la « relocalisation » d’Aï Pour bien comprendre la différence entre un « maximaliste académique » et une « approche confessionnelle / apologétique », citons le cas des Associates for Biblical Research (ABR). Cette organisation déclare explicitement dans ses statuts que le but de ses recherches est de « démontrer l’inerrance historique de la Bible » (l’absence d’erreur historique dans la Bible). L’erreur méthodologique devient évidente avec le site d’Aï : les fouilles sur le site historique traditionnel (Et-Tell) ont prouvé que la ville était en ruines et déserte à l’époque supposée de Josué. Plutôt que d’accepter ce fait scientifique, l’ABR, sous l’impulsion de Bryant Wood, a simplement décidé de chercher la ville ailleurs. Ils ont investi un autre site proche (Khirbet el-Maqatir) avec pour objectif déclaré dès le départ de prouver qu’il s’agissait de la « vraie » Aï. Ici, la pioche ne sert plus à découvrir l’histoire telle qu’elle est, mais à fabriquer un décor qui s’ajuste de force à une conclusion déjà écrite. (Référence : Bryant G. Wood, « The Search for Joshua’s Ai », in Critical Issues in Early Israelite History, 2008)

Ce type de fouilles financées par des organisations confessionnelles amènent certains chrétiens, dont un grand nombre d’évangéliques qui n’accèdent qu’à ces sources, à penser que l’ensemble de la Bible se trouve confirmée par l’archéologie. Le site Arkeos.tv se veut le relai en France de ce type d’approche.

Il faut donc distinguer les maximalistes académiques, qui sont des pairs respectés dans les universités, des apologètes non-universitaires qui s’accrochent encore aux positions du XIXe siècle sans tenir compte des réalités du terrain.

Les « Modérés » (Le Consensus Scientifique)

C’est ici que se trouve la majorité des chercheurs actifs aujourd’hui. Pour eux, la Bible n’est ni un simple reportage journalistique, ni un recueil de légendes sans fondement. C’est une mémoire culturelle complexe.

Il est important de comprendre que cette catégorie offre un spectre très large. Elle forme ce que l’on appelle le « centre critique » ou le « consensus académique ». Bien que leurs conclusions divergent parfois, ces chercheurs partagent les mêmes règles du jeu scientifique (méthodes de datation, épigraphie, analyse littéraire). On y trouve des figures aux sensibilités très différentes :

- Israël Finkelstein, souvent perçu comme un « minimaliste » par le public chrétien à cause de ses thèses remettant en cause l’ampleur du royaume de Salomon (sa « chronologie basse »). Pourtant, académiquement, il appartient bien au camp des modérés : contrairement aux vrais minimalistes de Copenhague, il reconnaît l’existence historique de David, de sa dynastie et d’un noyau historique réel dans les récits.

Comprendre la « chronologie basse » : imaginez que vous visitez un château médiéval. La tradition dit qu’il a été construit par un roi renommé du Xe siècle. Mais en analysant le mortier et les pierres, un expert affirme : « Ce château a été construit 100 ans plus tard, par un petit seigneur local ». C’est ce que propose Finkelstein : il décale le calendrier archéologique de 75 à 100 ans. Ce qui était attribué à Salomon (Xe siècle) serait en fait l’œuvre des rois suivants (IXe siècle). Conséquence ? Jérusalem au temps de Salomon n’était plus la capitale d’un empire rayonnant, mais une petite bourgade de montagne. - Matthieu Richelle (ou William Dever), dont les travaux sont souvent cités pour défendre une vision plus haute de l’historicité des textes. Richelle, chercheur évangélique dont l’ouvrage La Bible et l’archéologie fait référence, propose une critique méthodologique de la « chronologie basse ». Dans son analyse de l’époque de David (Chapitre 3 de l’édition 2011), il montre la plausible existence d’une monarchie organisée en Israël à cette époque, contrairement aux thèses qui n’y voient qu’une chefferie insignifiante.

Comment Richelle et Finkelstein peuvent-ils être dans le même camp (même si on pourrait les considérer chacun à un bout du spectre) ? C’est parce qu’ils débattent sur la base de données matérielles communes et non de dogmes. Ils s’accordent sur le fait que la Bible contient une part d’histoire et une part d’interprétation ; la discussion porte seulement sur le curseur entre les deux.

Cette approche reconnaît que le texte biblique est le résultat d’un long processus de rédaction où des traditions anciennes ont été rassemblées, adaptées et réinterprétées. Jean-Louis Ska utilise une image efficace pour expliquer cette nuance :

Les récits bibliques, en effet, sont souvent bien plus proche des œuvres d’art […] que des rubriques de presse ou des journaux télévisés. [5]

Jean-Louis Ska, Les énigmes du passé, p.13

Ska explique que journal télévisé se contente de rapporter des faits bruts, l’œuvre d’art, elle, cherche à en transmettre la portée, le sens et la profondeur. La Bible interprète l’histoire pour en donner la dimension théologique.

Si Matthieu Richelle adopte volontiers cette métaphore pour s’éloigner d’un littéralisme « journalistique » étroit, il apporte une nuance typique de l’approche évangélique et est beaucoup plus « maximaliste » que Ska sur la réalité des faits décrits : là où Ska accepte que le portrait puisse être très symbolique ou « impressionniste », Richelle insiste sur le fait que le peintre a eu un modèle réel sous les yeux. Pour lui, si le récit biblique est un portrait théologique, il reste un portrait « réaliste » dont l’ancrage historique est le support indispensable de la foi.

Sans nous étendre davantage sur le positionnement du curseur entre histoire et interprétation contenu dans la Bible, retenons que l’absence de preuve archéologique directe pour un événement précis ne signifie pas que le récit est « faux ». Cela signifie que l’auteur biblique n’écrivait pas pour des archivistes modernes, mais pour transmettre une identité et une foi. Il y a donc un noyau historique réel comme des migrations, des noms de lieux authentiques, des structures sociales cohérentes avec l’époque, mais celui-ci a été « relu » et « théologisé » par les auteurs bibliques pour nourrir la foi du peuple d’Israël à travers les siècles. Pour les modérés, l’archéologie ne vient pas « valider » chaque verset, mais elle offre l’ancrage nécessaire qui prouve que ces récits ne sont pas nés de rien, mais qu’ils puisent leurs racines dans la terre même du Levant.

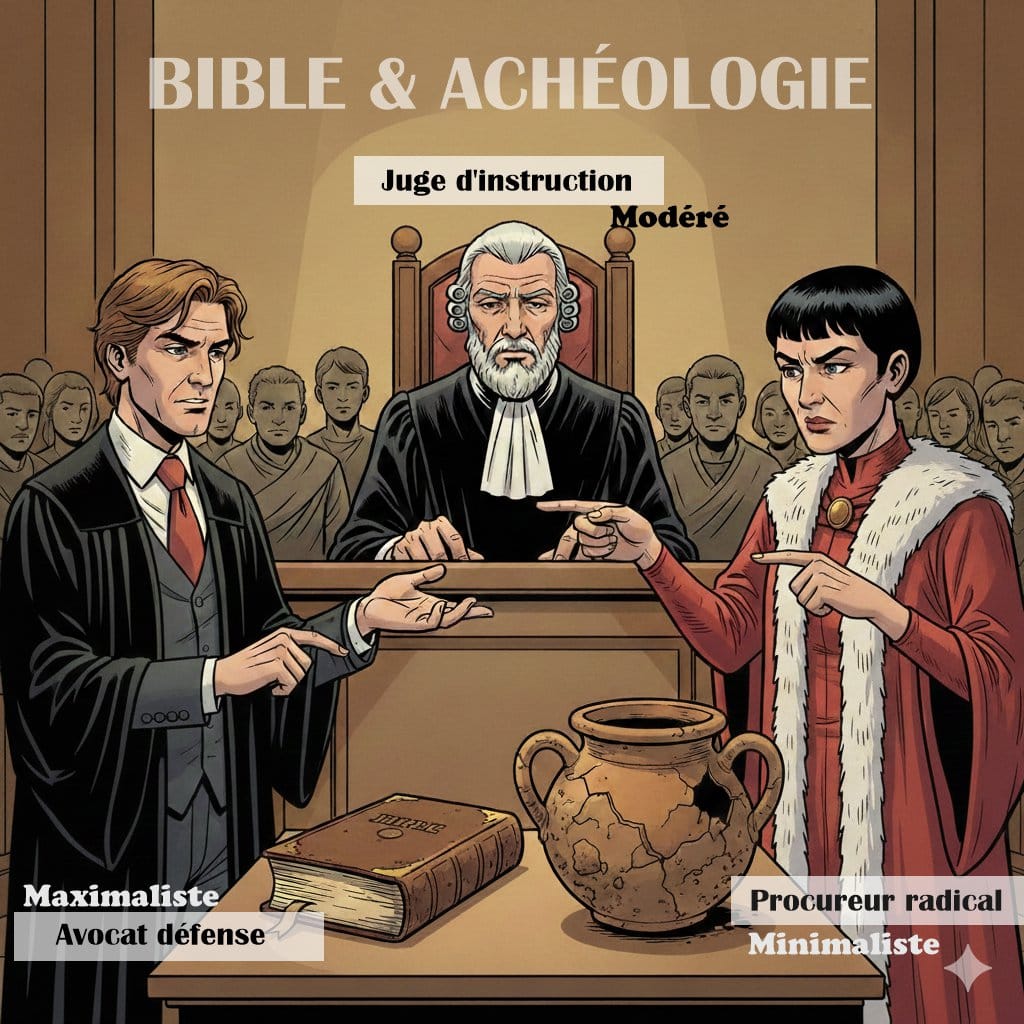

Imaginez le débat comme un procès judiciaire :

- Le Maximaliste est l’avocat de la défense : il considère son client (la Bible) innocent (historique) tant qu’on n’a pas prouvé formellement sa culpabilité (erreur).

- Le Minimaliste est le procureur radical : il considère que tout ce que dit l’accusé est un mensonge complet fabriqué pour tromper le jury.

- Le Modéré est le juge d’instruction : il sait que le témoin a un parti pris, mais il cherche dans son témoignage les éléments factuels qui correspondent aux empreintes relevées sur la scène de crime (le terrain).

Conclusion : Une bonne nouvelle pour la foi

Nous reviendrons en détail dans notre dernière partie de la série sur les implications de cette discipline scientifique sur la foi chrétienne. Car tout dépend du modèle de relation que l’on cultive entre science et foi. Ce que nous pouvons déjà affirmer, c’est que si l’indépendance de l’archéologie peut sembler déstabilisante au premier abord, elle est en réalité une excellente nouvelle pour les croyants.

Pourquoi ? Parce que si notre foi dépendait de la dernière poterie découverte ou de la dernière inscription déchiffrée, elle serait terriblement fragile, suspendue au bon vouloir d’un coup de pioche. Dieu ne nous demande pas de croire en des preuves archéologiques, mais en sa Révélation. Pour le christianisme, cette Révélation culmine en la personne de Jésus-Christ, celui-là même à qui l’Écriture rend un témoignage fidèle et souverain.

Aparté sur le Nouveau Testament : Il est d’ailleurs essentiel de noter que si les débats sur l’Ancien Testament sont vifs, l’archéologie de l’époque du Nouveau Testament ne remet nullement en cause l’existence de Jésus. En réalité, l’historicité de Jésus de Nazareth ne fait aucun débat sérieux dans les milieux universitaires actuels ; elle est considérée comme un fait historique solidement établi, indépendamment des convictions religieuses des chercheurs. Pour approfondir, voir sur notre blog : Jésus de Nazareth a-t-il existé ?

Pour le croyant, l’archéologie permet de rappeler une vérité centrale de la foi : l’Incarnation. Dans l’Ecriture ancienne déjà, Dieu ne s’est pas révélé dans un récit désincarné ou une abstraction éthérée, hors du temps et de l’espace. Il s’est révélé dans le concret de l’histoire, dans les conflits politiques du Proche-Orient ancien, dans une culture humaine réelle avec ses limites et sa complexité. Accepter que l’histoire biblique soit parfois différente de ce que les pierres nous disent, ce n’est pas perdre la Bible, c’est accepter que Dieu a vraiment rejoint l’humanité là où elle se trouvait, au cœur même de sa réalité matérielle.

Maintenant que nous avons nos « clés de lecture » méthodologiques et notre « carte » des courants de pensée, nous sommes prêts pour l’exploration.

Prochaine étape : le commencement. Que nous dit vraiment le sol sur l’époque mystérieuse des origines ?

Notes

[1] William Dever, Has Archaeology Buried the Bible?, édition Kindle, chap 1.

[2] Publié initialement en 1955 (Und die Bibel hat doch recht), cet ouvrage est devenu un phénomène mondial traduit en plus de vingt langues. Keller, journaliste de formation, y synthétisait les découvertes de l’époque pour soutenir que l’archéologie validait le texte biblique « à la lettre ». Bien que ce livre ait passionné des millions de lecteurs, les archéologues actuels le considèrent comme l’apogée du concordisme : Keller avait tendance à simplifier les données archéologiques pour qu’elles s’ajustent parfaitement au récit, omettant les contradictions ou les zones d’ombre que les recherches ultérieures allaient mettre en lumière.

[3] Matthieu Richelle, La Bible et l’archéologie, Excelsis, 2011

[4] William Dever, Has Archaeology Buried the Bible?, Eerdmans, Edition Kindle, 2020

[5] Jean-Louis Ska, Les énigmes du passé, Lessius, 2001

Ressources

- Mon cours de Master ^^ sur « Bible et archéologie » animé par Régine HUNZIKER-RODEWAL de l’université de Strasbourg.

- Les ouvrages cités en notes

- Israël Finkelstein, Neil Asher Silberman, La Bible dévoilée : Les Nouvelles révélations de l’archéologie, Folio Histoire, 2011

- Article Maximalists and Minimalists – Livius