Article 4 sur un total de 4 pour la série :

Le procès du Singe, 100 ans après

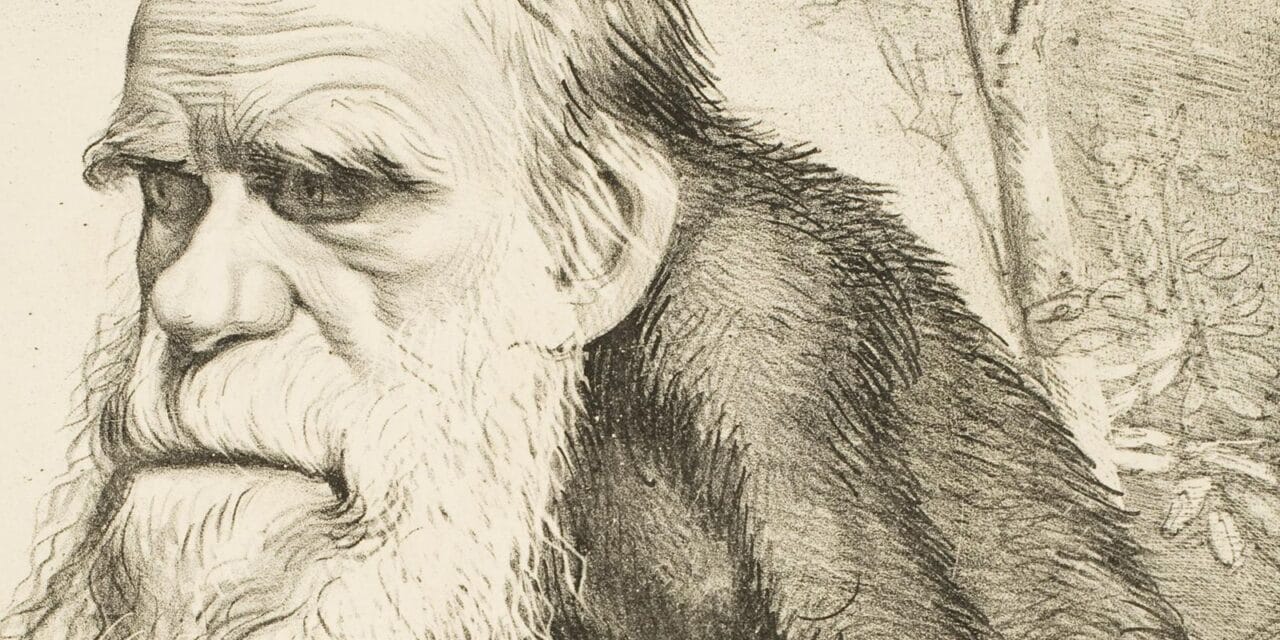

crédit illustration : Wikimedia Commons. Une caricature de Darwin parue dans un journal satirique en 1871

Dans cette dernière partie, découvrez pourquoi le Procès du Singe, loin d’être un simple affrontement passé, éclaire encore nos débats entre science et foi.

A. Pour la Science : L’Importance de la Clarté et de l’Intégrité

Le Procès du Singe a souligné l’importance cruciale de la liberté académique et du droit d’enseigner les principes scientifiques établis, à l’abri de toute ingérence politique ou religieuse. La défense initiale de l’ACLU (l’Union américaine pour les libertés civiles) était ancrée dans la protection de ces droits fondamentaux. Comme l’a souligné un éditorial du New York Times, Le procès, malgré son issue juridique, a offert une occasion sans précédent aux « hommes de science… de transmettre leur enseignement à des millions de personnes ».[1] Il a mis en évidence le besoin continu pour les scientifiques de communiquer des théories complexes comme l’évolution de manière claire, accessible et sans jargon, à un large public, en abordant sans relâche les idées fausses.

La science est avant tout une méthode pour comprendre comment fonctionne le monde naturel, et non pour expliquer pourquoi il existe ou quel est son but ultime. Or, lors du procès, le débat fut souvent réduit à une opposition entre « l’autorité de la Bible » et « la solidité de la théorie de Darwin »[2], ce qui a eu pour effet de brouiller la distinction entre ces deux domaines.

Les scientifiques ont donc intérêt à rappeler clairement les limites de la recherche scientifique et à éviter de s’aventurer sur des questions théologiques ou philosophiques qui dépassent son champ empirique. Darwin lui-même, comme nous l’avons vu dans l’article précédent, se considérait d’abord comme un chercheur en sciences naturelles, et non comme un théologien.

B. Pour la Foi : La Nuance de l’Interprétation et la Profondeur Théologique

Le Procès du Singe a malheureusement contribué à une

caricature de la religion comme opposée à la ‘science’.[3]

Il a servi de démonstration frappante des pièges du littéralisme biblique, en particulier en traitant la Genèse comme un manuel scientifique plutôt qu’un récit théologique profond sur la création. Pour de nombreuses traditions religieuses, comme l’Église catholique,

la Bible enseigne que Dieu a créé, pas comment il l’a fait [4],

ce qui recentre le message sur la vérité théologique plutôt que sur le processus scientifique.

Science & Foi se fait également l’écho de plusieurs institutions évangéliques qui œuvrent activement pour montrer que la Bible bien lue ne pose aucune difficulté pour recevoir les conclusions des découvertes de la science contemporaine. Voir par exemple notre collaboration avec la fondation BioLogos aux Etats-Unis ou le Faraday Institute à Cambridge.

De nombreuses perspectives religieuses, en effet, loin de s’opposer à la science, trouvent une compatibilité entre la foi et la théorie de l’évolution. Elles soulignent que Dieu est le soutien ultime de l’univers, et les découvertes scientifiques peuvent être comprises comme révélant les rouages complexes de la création de Dieu. La spécificité et la valeur intrinsèque de l’humanité, par exemple, sont des vérités théologiques que la science ne peut réfuter. Le procès a souligné l’importance de « séparer légalement l’enseignement de la théologie de l’éducation scientifique ».[5] Les communautés religieuses peuvent apprendre à dialoguer avec les découvertes scientifiques sans compromettre les vérités théologiques fondamentales, en comprenant et en respectant les domaines distincts mais complémentaires de la science et de la foi.

C. Vers un Dialogue Constructif et Respectueux

Des échanges polarisés aux dangers de la caricature

Bien que le procès soit souvent présenté comme un simple « conflit » , ses conséquences ont débouché sur une « coexistence difficile » [6]. Son héritage appelle à dépasser les oppositions pour ouvrir la voie à un véritable dialogue.

Les affrontements entre Darrow (avocat de la défense) et Bryan (porte parole du fondamentalisme chrétien) — l’un cherchant à « ridiculiser quiconque croit en la Bible » [7], l’autre accusant la défense de tourner en dérision les chrétiens [8] — illustrent les risques de la déformation et de la diabolisation. Favoriser un engagement respectueux et éviter les caricatures est essentiel pour avancer vers un échange productif.

La vérité au-dessus des affrontements

Comme l’a affirmé avec force l’avocat de la défense Dudley Field Malone :

Il n’y a jamais de duel avec la vérité. La vérité gagne toujours et nous n’en avons pas peur. La vérité n’est pas lâche. La vérité n’a pas besoin de la loi […] La vérité est impérissable, éternelle et immortelle et n’a besoin d’aucune intervention humaine pour la soutenir.[9]

Cette déclaration met en évidence l’importance d’une enquête ouverte et d’un engagement commun envers la vérité, qu’elle soit poursuivie par la recherche scientifique ou la réflexion théologique.

Quand le spectacle éclipse la compréhension

Le Procès du Singe, au-delà d’un affrontement juridique, s’est vite transformé en spectacle médiatique où la rhétorique et la mise en scène ont pris le pas sur la nuance.

La performance de Bryan, tout en assurant une victoire légale, a affaibli la cause anti-évolutionniste dans l’opinion publique. De son côté, l’approche agressive de Darrow, efficace pour populariser les arguments scientifiques, risquait de heurter une partie des croyants.

L’« effet dissuasif » sur l’enseignement de l’évolution a représenté une perte pour la science, tandis que la caricature de la religion a nui à la foi. Cela montre qu’« emporter » un débat public peut se faire au détriment d’une véritable compréhension des choses et d’un progrès durable.

Leçons pour la science et la foi

Les communautés scientifiques et religieuses peuvent tirer de ce procès une leçon essentielle : se méfier des simplifications excessives, des attaques personnelles et des déformations.

- Pour la science, cela implique de communiquer avec nuance, en respectant la diversité des visions du monde et en évitant les provocations inutiles.

- Pour la religion, cela suppose une théologie plus fine, qui dépasse une lecture strictement littérale pour laisser place à une ouverture compatible avec la recherche scientifique.

Le dialogue authentique exige humilité, clarté et une volonté sincère de comprendre, plutôt que de simplement « gagner » une confrontation.

Une tension entre liberté éducative et liberté académique toujours actuelle

L’argument central de Bryan était que

Les citoyens d’une communauté ou d’un État, agissant par l’intermédiaire d’organes législatifs, avaient le droit de décider ce qui était moral ou immoral, et que ce sont eux […] qui devraient décider de ce qui était enseigné dans les écoles publiques afin de renforcer les croyances morales auxquelles ils adhèrent.[10]

À l’inverse, l’ACLU et Darrow ont défendu la liberté académique et la séparation de l’Église et de l’État .

Ce contraste révèle une tension fondamentale des sociétés démocratiques : comment concilier la volonté légitime des communautés d’orienter leur éducation avec la nécessité de protéger l’autonomie scientifique et la liberté académique.

Trouver un terrain d’entente

Cette tension, qui dépasse largement le cadre américain, continue de se manifester dans le monde. Le Procès du Singe résonne encore aujourd’hui car il incarne cette tension durable entre valeurs communautaires et indépendance des institutions scientifiques.

- Pour les scientifiques, le défi est de construire la confiance du public et de montrer les bénéfices sociaux de la culture scientifique.

- Pour les communautés religieuses, il s’agit de défendre leurs valeurs sans chercher à imposer une interprétation théologique particulière comme vérité scientifique universelle et d’accepter le pluralisme religieux.

Un terrain commun peut être trouvé autour du bien commun : développer la pensée critique et approfondir la compréhension des domaines scientifique et religieux.

Conclusion

Le « Procès du Singe », un siècle après ses débats sensationnels, demeure un jalon historique d’importance. Il illustre de manière frappante la relation complexe et souvent contentieuse entre la science et la foi. Son centenaire est un rappel opportun que les questions fondamentales qu’il a soulevées – concernant le rôle de la science dans la société, l’importance de la liberté académique, l’interprétation des textes religieux et l’équilibre délicat entre l’Église et l’État – continuent d’être pertinentes et débattues dans la société contemporaine.

L’héritage durable du procès est un appel à dépasser l’opposition réductrice entre « science » et « religion ». Il souligne l’importance vitale de favoriser des environnements où la recherche scientifique peut s’épanouir sans ingérence religieuse, et où la foi peut être comprise de manière compatible avec la connaissance scientifique, chacune dans son domaine propre, mais sans nécessairement entrer en conflit.

Le dialogue continu et réfléchi sur des plateformes comme scienceetfoi.com contribue à construire cette compréhension nuancée et à favoriser une relation plus harmonieuse entre ces aspects vitaux de l’expérience humaine.

Notes

[1] State of Tennessee v. Scopes | American Civil Liberties Union, consulté le 23/07/2025, https://www.aclu.org/documents/state-tennessee-v-scopes

[2] Evolution: Library: Scopes Trial – PBS, consulté le 23/07/2025, https://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/08/2/l_082_01.html

[3] IKEA and the Monkey Trial | Catholic Answers Magazine, consulté le 23/07/2025, https://www.catholic.com/magazine/online-edition/ikea-and-the-monkey-trial

[4] idem

[5] State of Tennessee v. Scopes | American Civil Liberties Union, consulté le 23/07/2025, https://www.aclu.org/documents/state-tennessee-v-scopes

[6] Scopes Trial, evolution, creationism, John Scopes, 1925, Tennessee, science vs. religion, legal case, American education – Bill of Rights Institute, consulté le 23/07/2025, https://billofrightsinstitute.org/essays/the-scopes-trial

[7] Scopes Trial | Date, History, Purpose, Definition, 1925, Significance, Monkey Trial, Clarence Darrow, William Jennings Bryan, & Butler Act | Britannica, consulté le juillet 23/07/2025, https://www.britannica.com/event/Scopes-Trial

[8] Scopes Trial, evolution, creationism, John Scopes, 1925, Tennessee, science vs. religion, legal case, American education – Bill of Rights Institute, consulté le 23/07/2025, https://billofrightsinstitute.org/essays/the-scopes-trial

[9] Eighty years ago – PMC – PubMed Central, consulté le 23/07/2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1175976/

[10] Scopes Trial, evolution, creationism, John Scopes, 1925, Tennessee, science vs. religion, legal case, American education – Bill of Rights Institute, consulté le 23/07/2025, https://billofrightsinstitute.org/essays/the-scopes-trial

4 Articles pour la série :

Le procès du Singe, 100 ans après

- Le procès du singe : science vs religion, 100 ans après

- Le procès du singe : Darwin, l’athéisme et les Préjugés Persistants

- Le procès du singe : Répercussions en France : Un Écho Lointain mais Présent

- Le procès du singe : Leçons pour les Milieux Scientifiques et Religieux