Article 2 sur un total de 4 pour la série :

Le procès du Singe, 100 ans après

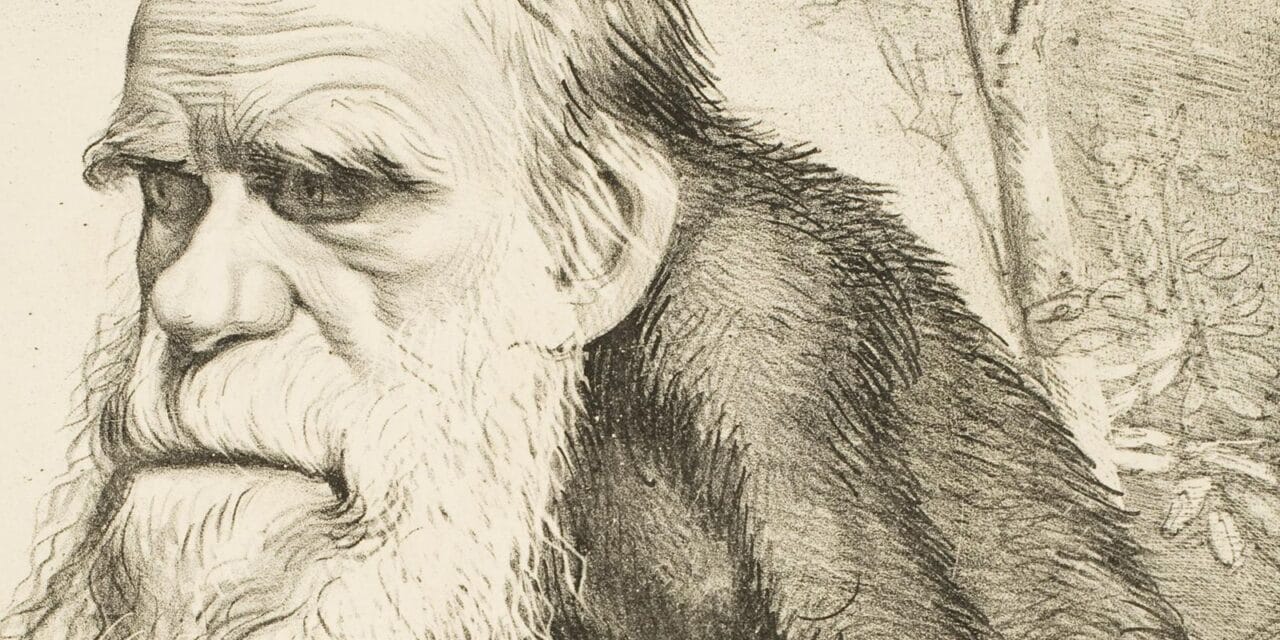

crédit illustration : Wikimedia Commons. Une caricature de Darwin parue dans un journal satirique en 1871

A. Les convictions réelles de Charles Darwin

Contrairement à une idée reçue, Charles Darwin n’était pas athée. En 1879, il a explicitement déclaré :

Dans mes fluctuations les plus extrêmes, je n’ai jamais été athée au sens de nier l’existence d’un Dieu[1].

Charles Darwin

Il considérait qu’« un agnostique » était la « description la plus correcte de mon état d’esprit[2] ». Il a également affirmé sa

conviction intime… que l’Univers n’est pas le résultat du hasard[3].

La motivation première de Darwin était la recherche scientifique et la compréhension du monde naturel, et non le débat théologique ou la destruction de la foi religieuse. Il a clairement indiqué au botaniste Nicholas Ridley qu’il n’avait pas écrit L’Origine des espèces en relation avec la théologie. De manière générale, il approuvait l’influence sociétale de la religion et cherchait à ne pas contrarier les convictions religieuses de sa femme, ni l’opinion publique.

Bien qu’élevé dans la foi chrétienne et ayant même envisagé une carrière cléricale, la foi de Darwin a évolué. Ses doutes ont été alimentés par l’observation de la souffrance dans la nature, comme le comportement parasitaire de la guêpe ichneumon, en effet, ses larves se développent à l’intérieur d’un autre organisme vivant (l’hôte), finissant par le tuer. Darwin a également été très affecté par la mort prématurée de sa fille Annie de 10 ans. Il a témoigné qu’il trouvait ces expériences incompatibles avec un Dieu omnipotent et bienveillant. Il est devenu critique de la Bible en tant qu’histoire et s’est demandé pourquoi toutes les religions ne devraient pas être sur un même pied d’égalité. Malgré cela, il a continué à participer aux activités paroissiales, bien qu’il ait cessé d’aller à l’église plus tard dans sa vie.

En résumé, par son cheminement scientifique et personnel, Darwin a continué de croire en l’existence de « causes secondaires » ou de lois naturelles qui régissaient le monde, mais il ne pouvait plus concilier ces lois avec l’idée d’un plan divin personnel.

Pour aller plus loin

Pour une étude plus détaillée de cette partie, vous pouvez vous reporter à l’article de notre site du biologiste et théologien canadien Denis Lamoureux : Darwin est-il le père légitime de l’athéisme moderne? – Science & Foi

Voir aussi cet excellent article du Faraday Institute for science & Religion que vous pourrez traduire directement dans votre navigateur préféré : Darwin’s Religious Beliefs | Faraday

B. L’Impact du Procès sur la Perception de Darwin

Note préliminaire (le fondamentalisme chrétien) :

Suite à un commentaire d’un lecteur il est important de rappeler ici la définition historique du fondamentalisme chrétien (protestant), c’est dans ce sens que ce terme est utilisé dans cet article :

Le mot « fondamentalisme chrétien » trouve son origine aux États-Unis au début du XXᵉ siècle, en lien direct avec la publication de la série d’ouvrages intitulés The Fundamentals. A Testimony to the Truth (1910-1915), qui constituaient douze fascicules rédigés par des théologiens, principalement réformés et baptistes. L’objectif était de défendre ce qu’ils considéraient comme les fondements « inébranlables » de la foi chrétienne face au libéralisme théologique et aux lectures critiques et scientifiques de la Bible. Le terme « fondamentaliste » est repris publiquement pour distinguer les chrétiens s’opposant au modernisme et tenant à l’inerrance biblique (affirmation que la Bible ne contient aucune erreur scientifique ni historique). En 1920, l’éditeur baptiste américain Curtis Lee Laws popularise le terme pour qualifier ceux qui défendaient ces doctrines fondamentales[3b].

L’impact du procès

Le Procès du Singe a malheureusement contribué à figer une caricature de la religion comme un véritable bastion de l’obscurantisme opposé à la science. Ce récit a souvent dépeint de manière inexacte l’évolution comme intrinsèquement athée et Darwin comme son promoteur antireligieux (voir la section suivante).

Pendant le procès, Bryan, le porte parole charismatique du fondamentalisme chrétien, a rejeté la théorie de l’évolution comme

des millions d’hypothèses mises bout à bout[4]

et a soutenu qu’elle rendait l’homme

impossible à distinguer des autres mammifères.

Darrow, agnostique déclaré et avocat non moins charismatique de la défense, a de son côté attaqué les interprétations littérales de la Genèse comme des

idées stupides .

Cette approche conflictuelle et très médiatisée, en particulier avec le surnom de « Procès du Singe », a contribué à l’ idée populaire fallacieuse selon laquelle l’évolution dévalorise l’humanité et est intrinsèquement incompatible avec la croyance religieuse qui considère l’homme comme une créature spécifique au sein de la création.

Malgré l’agnosticisme explicite de Darwin et ses motivations scientifiques plutôt que théologiques, le Procès du Singe, par la rhétorique de Bryan, partisan du créationnisme strict et la nature conflictuelle du débat, a présenté l’évolution comme une attaque directe contre la vérité biblique et la foi religieuse. Le contre-interrogatoire célèbre et agressif de Darrow sur le littéralisme de Bryan, bien qu’efficace auprès de l’opinion publique, a renforcé la perception d’un conflit irréconciliable.

Cette confrontation largement dramatisée, amplifiée par les médias, a créé un récit simplifié de « science contre religion » facilement assimilable par le public, mais profondément trompeur quant aux vues de Darwin et à la compatibilité plus large entre la science et la foi. Le procès, en dépeignant l’évolution comme une menace pour la croyance religieuse et en associant implicitement Darwin à l’athéisme, a considérablement contribué au préjugé tenace selon lequel l’évolution darwinienne est intrinsèquement antireligieuse. Ce récit simpliste continue d’alimenter la résistance à l’évolution dans certains cercles religieux, même parmi ceux dont les interprétations théologiques de la création sont, en réalité, compatibles avec la compréhension scientifique. Cela met en évidence la manière dont la perception publique, façonnée par des événements spectaculaires, peut éclipser des réalités qui s’avèrent complexes et nuancées.

Sur fond de polémique au sein même du protestantisme en ce début du XXe siècle, avec le défi interne que posait le développement de la théologie libérale, le Procès du Singe a constamment été décrit avec un langage conflictuel comme le reflète cet article de l’université du Kentucky qui relate le procès[5]. Le conflit fondamentaliste-moderniste, d’abord interne aux Églises protestantes, est devenu une bataille publique vers 1915. Les fondamentalistes considéraient le militarisme, le bolchevisme et le féminisme comme des preuves d’une immoralité grandissante, qu’ils associaient à la sécularisation. Pour eux, l’évolution darwinienne symbolisait cet effondrement moral imminent, car ils la percevaient comme une théorie spéculative qui niait la création biblique et la nature divine de la Bible.

Les esprits chauffés à blanc dans un tel contexte explique certainement le vocabulaire de l’article : un « affrontement », un « conflit », ou une « bataille ». Par exemple, il indique que L’ACLU (l’ Union américaine pour les libertés civiles) a vu la loi Butler comme

une menace pour la recherche scientifique et la liberté académique

tandis que Bryan craignait que l’évolution ne

prive le christianisme de ce qui était fondamental à sa foi.

Cet accent a renforcé l’idée d’une opposition inhérente et irréconciliable entre les domaines scientifique et religieux.

Il convient également de noter que les concepts mêmes de « science » et de « religion » en tant qu’entités distinctes, souvent opposées, sont des inventions relativement récentes, apparues respectivement aux XVIIe et XIXe siècles[6].Bien que la « thèse du conflit » (l’idée que la science et la religion sont intrinsèquement opposées) ait précédé le Procès du Singe, le procès a servi à renforcer et a grandement dramatisé cette vision pour le public. Il a profondément gravé dans la conscience du grand public la notion que la science (représentée par l’évolution) et la religion (représentée par le littéralisme biblique) sont fondamentalement en désaccord. Ce parti pris simplifié et conflictuel a rendu le dialogue nuancé entre les communautés scientifiques et religieuses plus difficile, malgré les efforts continus de nombreux scientifiques et théologiens pour démontrer leur compatibilité.

C. La Figure de Darwin dévoyée et érigée en symbole

La figure de Charles Darwin et sa théorie de l’évolution sont devenues des symboles retentissants, dans les discours à la fois de l’athéisme militant et du fondamentalisme chrétien.

Pour les athées militants

Pour les athées militants, Darwin est souvent érigé en une figure emblématique, un héros de la science qui a libéré la pensée humaine du carcan de la superstition religieuse. Sa théorie de l’évolution par sélection naturelle est perçue comme l’arme intellectuelle la plus efficace contre l’argument du « dessein intelligent », c’est-à-dire l’idée que la complexité du vivant ne peut être expliquée que par l’existence d’un Créateur.

- Darwin comme père de l’athéisme moderne : Comme nous l’avons vu plus haut, bien que Darwin lui-même se soit qualifié d’agnostique (il n’affirmait pas l’inexistence de Dieu, mais son incapacité à le prouver ou à le connaître), les athées militants comme Richard Dawkins voient dans sa théorie une explication suffisante et complète de l’origine de la diversité de la vie, rendant l’hypothèse d’un Dieu inutile. Ils interprètent le darwinisme comme une réfutation de l’existence de Dieu.

- La science contre la religion : Dans cette perspective, la théorie de l’évolution représente la victoire de la raison et de l’observation empirique sur le dogme et la foi aveugle. Darwin est le symbole d’une approche scientifique du monde qui ne laisse aucune place à l’intervention divine.

- Un symbole d’affranchissement : La figure de Darwin est utilisée pour encourager la pensée critique et le rejet des récits de la création littérale. Il est un modèle de l’esprit scientifique, curieux et rigoureux, qui a eu le courage de suivre les preuves là où elles l’ont mené, même si cela contredisait les croyances de son époque.

Pour le fondamentalisme chrétien

À l’opposé, les fondamentalistes chrétiens perçoivent Darwin comme une figure diabolique, un ennemi de la foi et de la vérité révélée dans la Bible. Sa théorie est le principal adversaire idéologique du « créationnisme », la croyance en une création littérale du monde en six jours, telle que décrite dans la Genèse.

- Le darwinisme comme synonyme d’athéisme et de matérialisme : Pour les fondamentalistes, l’évolution est une « théorie matérialiste et athée » par nature. L’idée que l’homme soit le résultat d’un processus de sélection naturelle aléatoire, partageant un ancêtre commun avec les animaux, est jugée incompatible avec l’idée que l’être humain a été créé à l’image de Dieu et doté d’une âme. Paradoxalement athéisme militant et fondamentalisme chrétien se rejoignent sur cette manière de concevoir l’héritage darwinien.

- Une attaque contre la dignité humaine : La théorie de l’évolution est perçue comme une dégradation de l’homme, le réduisant à un simple animal. Elle remet en question la place spéciale de l’humanité dans la création et les fondements moraux et théologiques qui en découlent.

- Le symbole de la perversion de la science : Les créationnistes ne s’opposent pas à la science en tant que telle, mais ils considèrent que la science, lorsqu’elle est utilisée pour contredire la Bible, est pervertie. Darwin est ainsi vu comme le symbole d’une science qui a dévié de son rôle légitime pour devenir une « religion » séculière au service de l’athéisme. Ils tentent de discréditer la théorie de l’évolution, souvent en promouvant des concepts pseudo-scientifiques comme le « dessein intelligent » pour tenter de l’enseigner dans les écoles à la place de l’évolution aux Etats-Unis à plusieurs reprises.

En conclusion, la figure de Darwin est désormais au cœur d’une bataille culturelle et idéologique. D’un côté, il est un symbole de l’émancipation intellectuelle et du pouvoir de la science. De l’autre, il est l’incarnation de l’anti-foi et de la menace contre les fondements de la religion.

A suivre, les répercussions en France du procès du singe

[1] Lettre à John Fordyce, 7 mai 1879. Darwin’s Religious Beliefs – cité par The Faraday Institute for Science and Religion, consulté le juillet 23, 2025, https://www.faraday.cam.ac.uk/news/darwins-religious-beliefs/

[2] « Darwin Correspondence Project » What did Darwin believe? ». 7/07/2015.

[3] Lettre à William Graham, 3 juillet 1881 – cité par The Faraday Institute for Science and Religion, https://www.faraday.cam.ac.uk/news/darwins-religious-beliefs/

[3b] Le fondamentalisme comme pathologie de l’origine

https://journals.openedition.org/cerri/1848#tocto1n2

[4] Ainsi que les deux citations suivantes : PBS.org, Evolution: Library: Scopes Trial – PBS, https://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/08/2/l_082_01.html

[5] Scopes Trial, evolution, creationism, John Scopes, 1925, Tennessee, science vs. religion, legal case, American education – Bill of Rights Institute, https://billofrightsinstitute.org/essays/the-scopes-trial

[6] Voir par exemple cette synthèse historique sur les rapports entre science et religion sur Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Relationship_between_religion_and_science

4 Articles pour la série :

Le procès du Singe, 100 ans après

- Le procès du singe : science vs religion, 100 ans après

- Le procès du singe : Darwin, l’athéisme et les Préjugés Persistants

- Le procès du singe : Répercussions en France : Un Écho Lointain mais Présent

- Le procès du singe : Leçons pour les Milieux Scientifiques et Religieux